第6回:陸上競技の安全指導

技術や体力の指導より優先すべき「安全指導」

スポーツ指導の際に、技術や体力、戦術指導よりも優先しなければならないこと、それが安全指導です。スポーツ活動中の重大事故は、全国で毎年必ず起きており、その背景には何百件ものヒヤリハット事例があると言われています。

陸上競技においても、残念ながら命を落としてしまうような重大事故が定期的に起きており、そのほぼすべてが、注意を怠らなければ防ぐことができたものばかりです。

怪我が付きものと言われるスポーツですが、命に関わるような事故は絶対に避けなければなりません。

したがって、スポーツを行う選手自身や、選手のスポーツ活動に関わる指導者、保護者、周囲の人々が、スポーツ活動中の「まあ、いいか」を無くし、安全にスポーツを行える環境づくりに励むことは、最重要義務だと言えます。

練習時の安全チェック

練習時には、以下のことに留意しなければなりません。

- 場所の確保はできているか

- 声で知らせているか

- 直前に安全確認しているか

- 横切ったりせずに周囲に注意を払っているか

- 自分の競技の危険性を理解しているか

- 忘れないように安全確認を習慣にしているか

動画(陸上競技安全ガイド)

場所の確保はできているか

練習場所に、十分な広さがある、練習場所が分かるようになっていることは衝突、転倒による事故を防ぐためにも重要なことです。十分なスペースを確保できない場合は、スピードを出して走ったりしない、限られたスペースで安全に行える練習内容に変更するか、練習自体を行わないことが大切です。

また、幼児~小学校低学年は特に視野が狭く、身体に対する頭部の重さの割合が大きいことから、周囲に注意を向けにくく、かつバランスがとりにくい特徴があります。そのためまっすぐ走ることが苦手で、転倒しやすいです。

これを防ぐため、自分が走る場所(レーン)はどこか、ゴールはどこかが明確になるように工夫する必要があります。

各自で自主練を行う際も、一層の注意が必要です。道路をランニングする際は、明るい時間帯に、見通しの良いコースで行う必要があります。コースは事前に確認しておきましょう。

一人ではなく、複数人で安全確認を行いながら実施することが望ましいです。事故が起こった際の対処の早さに影響します。年齢によっては、保護者の同伴が必要です。

投てきの練習を行う際は、その場所が投てき可能な練習場所であるか、まっすぐに投てきできなかったとしても、安全が確保できるような場所かを事前に確認する必要があります。

声で知らせ、直前に安全確認。横切らずに周囲に注意を

練習会場が混雑しているときは特に、走るとき、跳ぶとき、投げるとき、全ての試技前に「いきまーす!」「〇レーンお願いします!」などと、声で知らせることが事故防止につながります。

試技を行う選手と同様に、その周囲の人たちも常に危険が生じないか、目を光らせておく必要があります。選手は基本的に、自分の試技に集中しているため、動作中に周囲に注意を向けることが困難です。そのため、自分が走り終わった、跳び終わった、投げ終わったからと言って、気を抜かず、他の選手の安全確認を行う側に回る意識を持たなければなりません。

- レーンは横断歩道だと思って、左右を確認して渡ること。

- 60m走など、レーンの途中で走り終わったあとは、必ず自分のレーン内にとどまり、後方から選手が来ていないかを確認して、レーンを出る。

自分の競技種目の危険性を理解しよう

具体的に、過去にどのような事故が起きているか、種目ごとにどこにどのような危険性が潜んでいるかを皆が知り、定期的に確認することは、スポーツ活動の現場での緊張感を緩ませないために必要なことです。

過去の重大事故事例(JAAF陸上競技安全対策ガイドブックより抜粋)

- 練習中に投げたハンマーが、同じ部の生徒の頭にあたり重傷。

- ハンマー投の練習中、大きく軌道をそれ、長距離競技の練習中の生徒を直撃。

- ハードルを越えた後に転倒。アスファルト舗装面に頭部を強打して死亡。

- 練習中の生徒と練習場を横切った生徒が衝突・転倒し頭部を強打。1ヶ月後に死亡。

- やり投の練習中に生徒の投げたやりが一人の生徒に側頭部にあたり陥没骨折。

- 棒高跳のポールが折れ、体に突き刺さり重傷。

短距離

スパイクを履きなれていない選手は、歩き方が悪いとピンが地面に引っ掛かり、転倒することが多いです。地面を上から捉えられるよう、歩き方への意識が必要です。

オールウェザー用(ゴムの走路)のピンと、土トラック用のピンは、種類が異なります。練習前に、キチンと専用のものに付け替えられているか、確認しましょう。スパイクの裏には、凶器となり得るものがついているという自覚を持って過ごしてください。

また、競技場の100mスタート付近は、曲走路のレーンとの重なり部分があります。そのため、直線を走ろうとする人も、曲走路からホームストレートに抜けていこうとする人も、双方注意が必要です。お互いに、「スタート練習をしている人が構えていないか?」「コーナーから走り出そうとしている人がいないか?」確認を怠らないようにしましょう。

トラック中長距離

1レーンでのトレーニングで人を追い越す際には、必ず外側から抜きましょう。また、混雑時のフィニッシュの際には、フィニッシュラインの外側で行うように心がけると、後続との衝突を防ぐことができます。フィニッシュ後は、立ち止まらずに速やかにレーン外にはけましょう。

多くのチームが集団でペース走を行っている状況下などで、前を行く選手がフィニッシュラインで突然止まってしまうと、車の玉突き事故のような、大惨事につながりかねません。

走幅跳

踏切板を設置する際、複数人で準備を行います(小中学生の場合、1人では難しく、危険です)。踏切板、板の挿入場所は非常に重たく、足や手を挟んでしまうと怪我につながります。

砂場の砂は満遍なく深く掘り起こし、平らにならしておきましょう。また、砂場を覆っていたカバーや重りも、周囲の人が歩いていてつまずかないような場所に置いておきます。カバーは砂場の横、スタンド側にたたんで、重りをおいておくと良いでしょう(砂場の奥は、助走練習で走り抜ける際に危険です。トラック側は、万が一風でトラック側にものが飛んだ際に危険です)。

使用したスコップ類も同様です(スコップは凹面を下にしておくと、万が一先端を勢いよく踏んでしまった場合の事故を防ぎやすい)。

また、走路や踏切位置周辺に砂が散らばっている場合は、ほうきで綺麗にしておくことで、シューズでの踏切時に滑ってしまうことを防げます。

混雑時は前の人が砂場を出て、砂場の整備が済んだことを確認してから、声で合図して試技に移りましょう。

走高跳

走高跳のマットは複数人で用意が必要です。レーンを渡る際は十分注意をしましょう。

マットを持っている人の中には、必然的に後ろ向きに進む人が生まれるため、全員で周囲の状況を確認しながら作業する必要があります。決して人が下敷きになってしまうことが無いよう、マットはゆっくりと、地面と平行を保って運びます。

バーは専用のものを使用し、事前に傷やひび割れが無いか確認します。ゴムバーを使用する際は、バーの伸縮性が十分にあることを確認し、支柱はバーに身体が引っ掛かっても倒れる危険性のないものを使用します。

軽い支柱だと、ゴムバーに身体が引っ掛かった際、支柱が跳躍者側に勢いよく引き寄せられてしまい、危険を伴います。専用のものを使用しましょう。過去には以下のような事例も起きています。

さらに、跳躍位置が多少ズレても、確実に跳躍者の着地位置にマットがあるよう、位置の調整を怠ってはいけません。

ハードル走

ハードルの乗った台車は、力の弱い中学生や初心者には、思ったよりも操作が難しく、上手く方向転換できないことが多いです。軽はずみな気持ちで勢いをつけて遊んだりすることが、決してないようにしましょう。

また、ハードルは脚が伸びている方向から飛ぶのが、正しい跳び方です。逆から跳ぶと、ハードルが荷重に対して上手く倒れず、大きく体勢が崩れ、非常に危険な転倒の仕方をしてしまいます。小学生などは、案外理解していない場合もあります。

さらに、競技会用のハードルは、中学生レベルのスピードや体格では、簡単には倒すことができないほど、重たいです。当たっても怪我が防げるようなフレキハードルなどを用いて、十分な技術練習を積んだうえで、トライしてください。

ハードルの設置位置は、全ての間隔が任意の等間隔になっているか確認しましょう。練習時は、レーンにしるしのある既定のインターバルよりも、狭いインターバルを用いることも多いです。そのため、うっかり1台だけ設置位置の調整ミスをしてしまうと、練習中に足が合わず、転倒してしまう危険性が高まります。

このミスは、公式の競技会においても度々みられるものです。他人事と思わずに、ハードルを置いた際の自分をしっかり疑って、確認を怠らないようにしましょう。

安全確認を習慣に

練習中の「まあ、いいか」を無くすためには、ここまで紹介してきたような努力、意識を習慣化させる必要があります。

そしてこれは、指導者のみならず、選手自身がしっかりとその必要性を自覚していることが重要です。また、それを見守る周囲の全ての人たちが意識しなければならない事です。

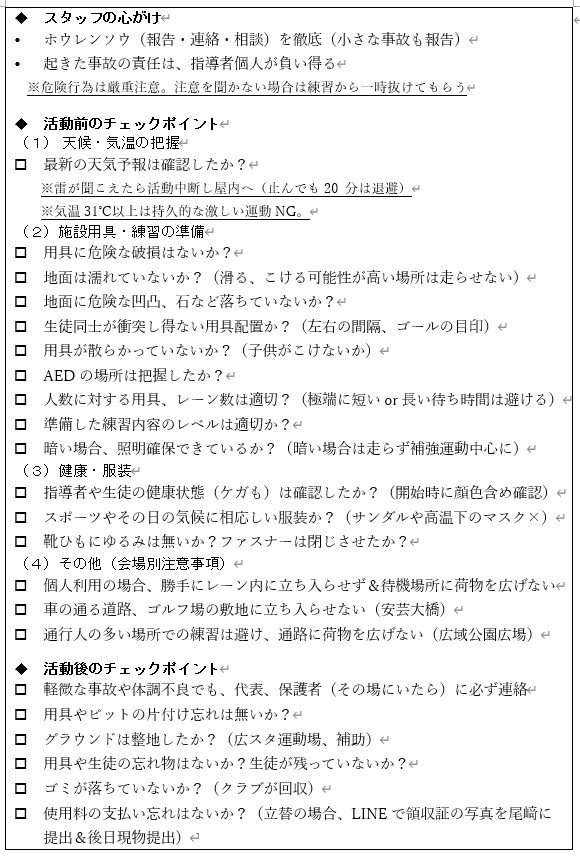

安全にスポーツを行える環境づくり、選手育成を習慣化させていきましょう。以下は、当クラブで用いているチェックリストです。自身のクラブの性質に応じたものを作成するなどして、対応を図りましょう!